La renuncia de Andrés Guzmán Caballero como comisionado de derechos humanos en El Salvador no es un acto aislado, sino el epílogo de una gestión marcada por la complicidad con un régimen que ha convertido la represión en política de Estado.

Su silencio cómplice ante la criminalización de periodistas —como los colegas de El Faro, que expusieron los pactos secretos entre Nayib Bukele y las pandillas para reducir homicidios— revela su abdicación moral.

Mientras los reporteros eran señalados y amenzados con ser perseguidos judicialmente por revelar acuerdos que desnudaban la hipocresía oficial, Guzmán Caballero prefirió navegar en la opacidad, validando así la erosión de la libertad de prensa.

Tampoco alzó la voz cuando el gobierno detuvo a líderes de la Cooperativa El Bosque, quienes perían ayuda del estado ante las amenazas de desalojo de sus tierras, ni cuando encarceló al pastor de la Iglesia Elim y presidente de la cooperativa, de quien no se sabe más.

Calló ante el arresto de empresarios de transporte que se negaron a subsidiar gratuitamente un servicio público, una medida más para disciplinar a quienes osan cuestionar las órdenes del Ejecutivo. Y, en un acto de cinismo supremo, guardó silencio incluso cuando la abogada Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos, fue capturada casi a medianoche, en un operativo que recuerda los métodos de regímenes autoritarios.

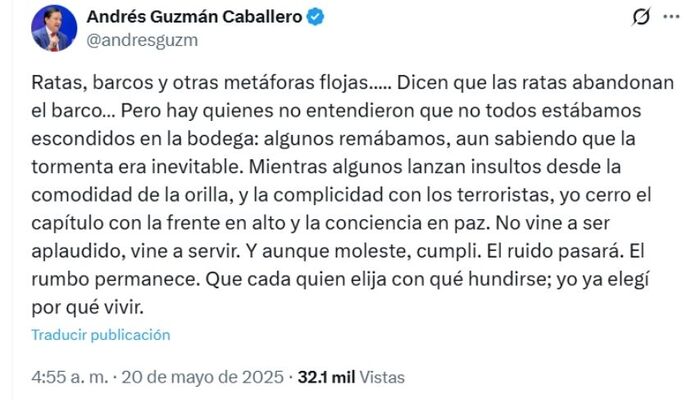

La retórica grandilocuente de Andrés Guzmán Caballero —repleta de metáforas náuticas y alusiones al «sacrificio»— no logra ocultar la profunda contradicción de su gestión como comisionado de derechos humanos. Comparar a los críticos de su gestión con «ratas» que abandonan el barco resulta irónico cuando, desde su cargo, él mismo navegó cómodamente en un buque institucional que sirvió para encubrir violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador.

Su retórica de “remar en la tormenta” se desmorona ante la evidencia: mientras Bukele desmantela las garantías fundamentales de la democracia, Guzmán Caballero no fue un “remero”, sino un pasajero de lujo en el barco de la impunidad.

Su renuncia, lejos de ser un gesto digno, es el reconocimiento tácito de que su cargo sirvió para blanquear atrocidades. Que hoy hable de “frente en alto” solo confirma su incapacidad para mirar de frente a las víctimas: periodistas amenazados, cooperativistas encarcelados, defensores criminalizados.

Mientras se autoproclama «remero en la tormenta», omite mencionar que su labor no fue remar hacia la justicia, sino hacia la opacidad y una narrativa oficial que equipara la disidencia con «complicidad terrorista». Su intento de victimizarse —»no vine a ser aplaudido, vine a servir»— choca con la realidad de quienes sí sufrieron las consecuencias de un estado que pisoteó garantías fundamentales con su aval tácito o explícito.

El «rumbo» que defiende no es el de los derechos humanos, sino el del autoritarismo disfrazado de eficacia. Que hable de «frente en alto» mientras renuncia no borra su responsabilidad en un sistema que normalizó el abuso. Las metáforas no limpian la conciencia: los hechos sí. Y estos revelan que su capítulo no se cierra con dignidad, sino con un saldo de impunidad.

El Salvador merece una institucionalidad que no se doblegue ante el autoritarismo. Su partida debería ser el primer paso para desmontar la maquinaria de opresión que él ayudó a lubricar. Mientras tanto, su legado no es el de un servidor público, sino el de un cómplice que eligió hundirse con el barco del poder, antes que defender a quienes se ahogan en el silencio.

Por: Prensa Izcanal